2019年03月21日 08:29:10

来源:凤凰网读书

他是全世界拥有读者最多的德语作家之一。

从德国小城到前线战场,从瑞士乡间到巴黎街头,从好莱坞到曼哈顿,埃里希·玛丽亚·雷马克关注一代又一代青年人的困境。他不仅写下了战火中的青春,还有战场归来的迷失、乱世中的爱情、都市里的漂泊……《西线无战事》这部写于1929年的小说在90年后的今天已不仅仅是一部文学作品,它更像是一个符号,一种不会逝去的和平呼声。

雷马克的小说素材大多来自于他的亲身经历。1916年11月,18岁的雷马克自愿中断学业应征入伍,他和当时许多德国青年一样,满怀一腔爱国热血奔赴“一战”前线,而这场战争最终却变成一道阴影投射在他之后的人生和作品中。

战后,雷马克做过老师、钢琴师、广告公司职员、汽车销售、记者、编辑等多种工作,期间他也不断写作,在报刊上发表诗歌和各类文章,却都无太大反响,直到1929年,他完成了起意于战时的《西线无战事》。这部弥漫着硝烟、残肢和鲜明反战气息的小说,成书出版后,第一年仅在德国国内就售出120万册。

■ 《西线无战事》电影剧照

它甚至在当时的中国文坛也引起轰动,在原书出版九个月后,林疑今译本《西部前线平静无事》就由施蛰存、戴望舒等人创办的水沫书店出版,林语堂为之作序,一阵抢译、推介雷马克的热潮也随之而来。1930年,由《西线无战事》改编的同名电影上映并获得第三届奥斯卡最佳影片和最佳导演奖。雷马克也因这部作品被提名1931年的诺贝尔和平奖,彰显出文学的巨大力量。

记者形容刚到美国的雷马克:“金发,高大,健壮,英俊,安静,柔声细语。”他常常出入纽约的高档餐厅,与形形色色的社会名流交往,尽管他在美国平安地度过了“二战”,但看似安逸舒适的生活却似乎从未平复他此前的动荡漂泊。

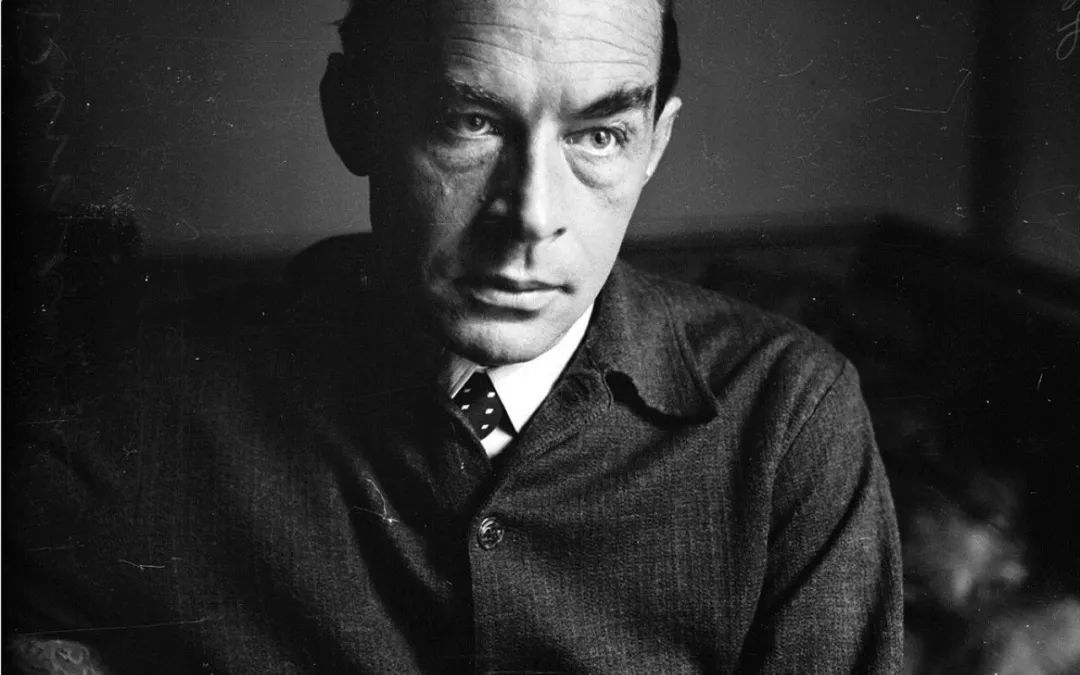

■ 埃里希·玛丽亚·雷马克Erich Maria Remarque

雷马克自称是一个“不抱幻想的理想主义者”,他借由小说中形形色色的人物把内心无法安放的记忆一次又一次地写出来。这些作品不仅还原诸多只有亲历者才知道的历史细节,也让我们看到在一个动荡又狂热的大时代里,当平凡的生活不复存在时每一个普通人的艰难处境。

鲍勃·迪伦在诺贝尔文学奖获奖致辞中曾重述三本对他影响至深的书,雷马克的《西线无战事》就是其中之一,他说:“我把书放下,合上它。我再也不想看战争主题的小说了。”

雷马克不同时期、题材各异的作品,主题集中,刻画了动乱年代里德国年轻人的悲喜命运。浪漫与残酷交织的故事其实也正是那时一整代德国青年缩影。用虚构的小说写下了历史的真实,这或许也正是经典文学作品的价值所在,它照见逝去的时代,也照见不会逝去的情感。

他的《爱与死的年代》仿佛是“二战”版的《西线无战事》。1944年无往不胜的德国军队在苏联战场上遭遇了寒冷与失败,幸运得到休假机会的格雷贝尔,本以为能暂时从战争中抽身,却不料后方也是同前线一样的轰炸和死亡。他意外邂逅一场爱情,但在一切日常生活和正常情感都被剥夺的年代里,这种幸运似乎也是一种不幸。

《爱与死的年代》选读

一只时钟敲了起来。格雷贝尔刚才一直没有看见它。这是一只古老的、有钟摆的旧式时钟,放在门背后的一个角落里。它那深沉的响声,在这悄寂的、被埋着的房间里,突然成了一种时间的阴森森的征候。

“除此以外,就一点办法也没有了?”波尔曼问。

“还有就是把自己弄成残废,那也差不多每次都会被发现,处分跟开小差一样。”

“你难道不能转队?调回家?”

“不能,我很健康,很强壮。而且我想,这也不能解决我的问题。这是一种逃避,不是一种解决。在办公室里,人也一样能做同谋犯的,你说对吗?”

“对。”波尔曼把双手压紧了。“罪孽,”他随后小声说道,“谁也不知道它打哪儿开始,在哪儿结束。如果你高兴那么说,它是打任何地方开始,却没有地方结束。可是,也许恰恰相反。还有同谋!关于这一点,有谁知道呢?那只有上帝。”

格雷贝尔做出一种不耐烦的姿势。“关于这一点,上帝其实应当知道的,”他答道,“要不,也就无所谓原罪这一说法了。那是延续了几千代的同谋。可是个人的责任该从什么地方开始呢?我们不能仅仅躲避在这样一个事实后面,说是我们在按命令办事哪。是不是?”

“这是强迫,不只是命令。”

格雷贝尔等待着。“基督时代的殉教者是不向威胁屈服的。”波尔曼迟疑地说。

“我们不是殉教者。可是同谋是从什么地方开始的呢?”格雷贝尔问,“一般人所说的英雄主义,什么时候才变成凶杀呢?什么时候你才不再相信它的道理或是它的目的呢?它们的分界线在哪里?”

波尔曼痛苦地望着格雷贝尔,“那我怎么能告诉你?这个责任太大了。我不能替你在这方面做决定。”

“每个人非自己决定不可吗?”

“我相信是的。还能是别的样子吗?”

格雷贝尔不作声。我干吗还要继续问下去?他想,我突然不像是一个被告,而像是一个法官那样坐在这儿。我干吗要折磨这个老头儿,叫他说明他曾经教过我的事和往后我离开了他自己学到的事呢?我难道还需要一个答案吗?我自己不是早已回答了?他瞅着波尔曼。他可以描绘出来,他怎么样一天又一天地蜷缩在这个房间里,在黑暗中,在油灯旁,仿佛在古罗马的一个陵寝里一样,被解聘了,每时每刻都等待着被捕,从他的藏书里辛勤地寻找着安慰。“你说得对,”他说,“请教别人,往往意味着企图规避决定。再说,我也不是真正指望从你那儿得到一个答案,我实在不过要问问自己。有时候除非把问题提出来请教别人,你是没法问自己的。”

波尔曼摇了摇头。“你有权利这样问。同谋!”他突然激动地说,“关于这个,你知道些什么?你还年轻,在你还没学会判断以前,他们已经用谎言毒害了你。可是我们—我们明明看到了,却也听之忍之!这是什么原因呢?心肠硬?不关心?贫困?自私自利?绝望?再说,它怎么会变成这样的灾难?你以为我不是天天在思索吗?”

格雷贝尔忽然明白,波尔曼的眼睛使他想起的是什么了。那是他枪毙的一个苏联人的眼睛。他站起来。“我得走了,”他说,“谢谢你让我进来,而且跟我谈了话。”

他捡起帽子。波尔曼站起身来。“你打算怎么办,格雷贝尔?”

“我不知道。我还有两个礼拜的时间,可以寻思一下。我已经习惯于一分钟一分钟地过活,两个礼拜的时间就很多了。”

“再来,在你离开以前再来一次,答应我再来。”

“我一定再来。”

“来我这儿的人不太多。”波尔曼自言自语地说。

格雷贝尔看见被瓦砾堵住的窗子附近,书中间搁着一张小小的照片。那是一个穿制服的人,年龄跟自己差不多。他记得波尔曼有一个儿子。但是在这种时势,还是不要问起这类事情好。

“如果你给弗雷森堡写信,请你替我问候他。”波尔曼说。

“好的。你以前跟他谈话,是不是也像你刚才跟我谈话一样?”

“是的。”

“要是你以前就跟我那样谈话就好啦。”

“你以为这样使弗雷森堡处世容易了一些吗?”

“不,”格雷贝尔说,“更难了一些。”

波尔曼点点头。“我以前不能告诉你什么,可是我不愿意给你那种除了辩解以外什么也没有的回答,那样的话是很多的,都很漂亮、动听,可都是推托。”

“教会里的话也是这样吗?”

波尔曼迟疑了一会儿。“教会里的话也是这样,”他随后说,“可是教会是幸运的。在‘当爱你的邻舍’和‘你不可杀人’的对面,适当地立着另外一句话,‘凯撒的物当归给凯撒,上帝的物当归给上帝’。有了这句话,一个优秀的说教卖艺者也能表演种种技艺了。”

格雷贝尔微微一笑。他体会出波尔曼从前有过的那种讽刺味儿。波尔曼看到了他。“你在微笑哪,”他说,“你居然那么样镇静。你干吗不号叫啊?”

“我是在号叫,”格雷贝尔答道,“只是你没有听见罢了。”

他站在门前。阳光的亮闪闪的长矛在进攻他的眼睛。雪白的灰泥在闪烁熠耀。他慢吞吞地穿过广场。他觉得自己像是一个经过了长时间迟疑不决的审问,终于受到判决的人,而在他看来,能不能释放差不多倒是无所谓的事了。事情已经过去,他曾经需要过,那是他本来打算在假期中寻思一番的事,而现在他知道那到底是什么了。那是绝望,可是他不再从它面前退缩了。

他在一条长凳上坐了一会儿,那长凳依然搁在一个炸弹坑的边沿附近。他完全松劲了,空虚了,说不出自己是不是愁闷。他只是不愿意再想,而且也没什么可以再想的了。他让头往后边靠下去,闭拢眼睛,觉得脸上被太阳照得暖和和的。此外,他什么也没觉得。他悄悄地坐在那儿,默默地呼吸着,感觉到一种既不是正义也不是不正义的,与人无关、使人安慰的温暖。

隔了一会儿,他睁开眼睛。广场横在他面前,十分清楚而明晰。他看见一株很大的菩提树,矗立在一所坍塌的房子前面。它没受到什么损伤,树干和丫枝从泥土里戳出来,活像一只巨大的叉开的手,抹着绿色,朝着阳光和绚烂的云朵向上伸着。云朵后面的天空,碧蓝碧蓝的。一切都在发亮和闪烁,仿佛下过雨一样,一切都有根基和力量,它便是生命——健壮、显豁、自然明白的生命,没有疑问,没有忧愁,没有绝望。格雷贝尔感觉到这种生命,好像自己刚从梦魇中醒来似的,它完全袭到他身上,样样东西都融化在它里头。那是超过一切疑问、超过一切思想的无言的回答,是他从日日夜夜的战斗生活中体验出来的回答。那时候,死亡曾经擦过他;那时候,从痉挛、僵硬和奄奄一息中,生命突然又扑回他心上,像是一种炽烈的、使他得救的袭击,在汹涌澎湃中把头脑都弄糊涂了。

他站起来,从废墟和房子中间走过那株菩提树。他忽然觉得自己在等待着。他心里的一切都在等待着。他正在等待着夜晚,好像在等待着停战似的。

公安部:

公安部: